La pollinisation ne dépend pas uniquement des abeilles, mais implique aussi des insectes méconnus comme les colibris, dont l’activité façonne la reproduction de nombreuses plantes endémiques. Selon plusieurs études, la disparition locale de ces pollinisateurs entraîne une chute de la diversité végétale et fragilise les chaînes alimentaires.

Malgré leur rôle fondamental, les insectes colibris subissent une pression croissante liée à la fragmentation des habitats, aux pesticides et aux changements climatiques. Leur déclin accéléré inquiète de plus en plus la communauté scientifique en raison de ses répercussions directes sur la survie d’espèces végétales déjà menacées.

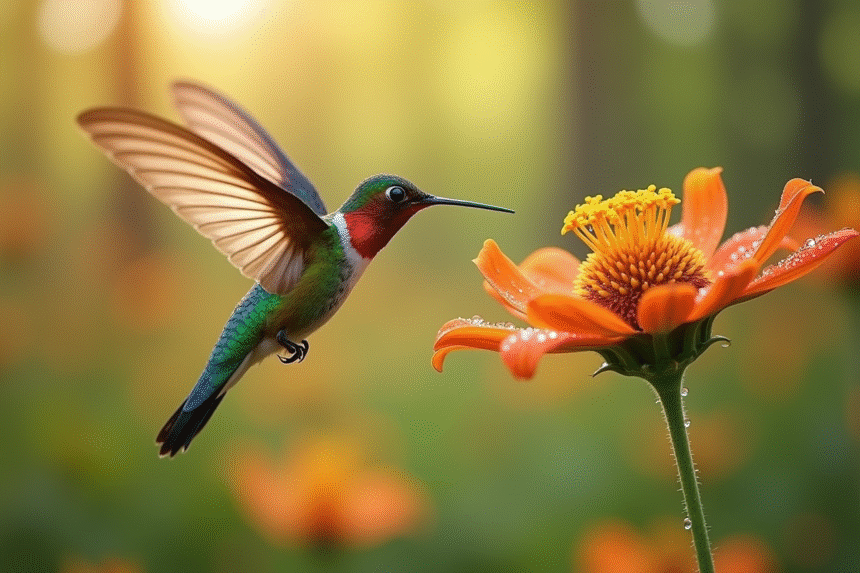

Insectes colibris : des alliés méconnus de la biodiversité

Derrière leur silhouette discrète, les insectes colibris orchestrent une pollinisation de précision. Leur capacité à accéder à des fleurs inatteignables pour d’autres pollinisateurs modifie le destin de nombre d’espèces végétales. Leur vol stationnaire, qui rappelle les acrobaties des oiseaux colibris, intrigue autant qu’il captive. Qu’ils s’appellent colibri abeille, colibri roux (selasphorus rufus) ou colibri gorge rubis (archilochus colubris), ces insectes sillonnent un vaste territoire, des forêts boréales canadiennes jusqu’aux jungles d’Amérique centrale.

Leur quête de nectar va bien au-delà d’une simple recherche alimentaire. À chaque visite, ils transportent le pollen d’une corolle à l’autre. Dans certains recoins isolés, la reproduction des plantes locales dépend presque exclusivement de leur présence. Les forêts de Colombie-Britannique ou les clairières du Mexique illustrent l’influence considérable de ces espèces de colibris sur l’équilibre écologique local.

Les chercheurs ont identifié plusieurs espèces de colibris pollinisateurs dont le territoire recoupe celui de plantes en danger. L’interdépendance de ces insectes avec la flore native se manifeste dans les cycles de reproduction de certaines orchidées ou broméliacées. Il suffit parfois qu’un seul pollinisateur disparaisse pour que toute une lignée végétale s’efface sans bruit.

Voici quelques exemples parmi les plus emblématiques :

- Colibri gorge rubis : moteur de la pollinisation dans toute l’Amérique du Nord.

- Colibri roux : migration spectaculaire reliant le Mexique au Canada, assurant la continuité écologique à travers les saisons.

- Espèces proches au sein des trochilidés : une diversité façonnée par l’adaptation aux habitats morcelés.

La complexité de ces réseaux écologiques exige une attention constante. Préserver les insectes colibris, c’est soutenir la survie de nombreuses espèces, notamment celles que l’UICN classe sur sa liste rouge.

Quel est leur rôle dans la préservation des espèces menacées ?

La raréfaction des pollinisateurs bouleverse l’équilibre naturel. Les insectes colibris, par leur capacité à transporter le pollen de fleur en fleur, assurent la survie des plantes endémiques dont le destin repose parfois sur ce seul vecteur. De nombreuses espèces figurant sur la liste rouge UICN voient leur avenir compromis par la disparition de ces alliés. Sans pollinisation, les cycles de vie se brisent, avec des répercussions en cascade sur les animaux dépendant de ces plantes.

Dans les forêts nord-américaines comme dans les prairies, la présence des colibris garantit la continuité des communautés végétales. Ce lien s’intensifie dans les environnements fragmentés, là où l’effondrement de la diversité des insectes s’accélère. Le recul de ces populations, documenté par la recherche, accompagne la dynamique inquiétante de la sixième extinction de masse. La disparition d’un pollinisateur tel que le colibri gorge rubis (archilochus colubris) menace la régénération de plusieurs espèces déjà reconnues comme espèces menacées.

Leur contribution se traduit concrètement par :

- Le transfert de pollen et le maintien de la diversité génétique

- La stimulation de la résilience écologique des écosystèmes

- Un rôle central pour la survie d’espèces végétales et animales

La commission sauvegarde des espèces de l’UICN tire la sonnette d’alarme face à la chute des populations d’insectes pollinisateurs, colibris inclus. Préserver leurs habitats, contrôler l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, limiter la pollution : chaque action contribue à la santé de ces réseaux. Maintenir les colibris pollinisateurs revient à défendre la biodiversité, ces liens invisibles entre faune et flore qui permettent à tout l’écosystème de tenir debout.

Menaces actuelles et conséquences d’un déclin silencieux

L’usage massif de pesticides, notamment les néonicotinoïdes, bouleverse l’équilibre déjà précaire des insectes colibris. Ces produits s’infiltrent partout : dans le nectar, dans les sols, jusque dans le comportement même des pollinisateurs. À cela s’ajoute une pollution persistante, particules fines, résidus chimiques, fragments de plastique. L’empreinte humaine s’étend, touche les forêts tropicales humides comme les bords des prairies nord-américaines.

La fragmentation des habitats dessine de nouveaux obstacles, coupe les routes migratoires. Du nord de la Colombie-Britannique au sud du Mexique, l’aire de répartition des colibris se rétrécit. Les changements climatiques chamboulent tout : floraisons hors saison, sécheresses à répétition, tempêtes imprévisibles. La nature se dérègle, et les insectes colibris, dépendants d’une parfaite synchronisation avec les fleurs, peinent à suivre le rythme.

Voici les conséquences les plus préoccupantes de ces bouleversements :

- Perte de biodiversité à une échelle planétaire

- Menace immédiate pour les espèces menacées recensées par l’UICN

- Fragilisation, voire effondrement, des réseaux de pollinisation

Le déclin des insectes ne se résume pas à des statistiques. Il se ressent dans le silence, dans l’absence de couleurs et d’activités au cœur des forêts. Même les oiseaux migrateurs, dépendants de ces interactions, subissent l’appauvrissement des ressources. La chaîne alimentaire perd de sa solidité, chaque maillon devient vulnérable.

Agir pour protéger les insectes colibris et garantir un avenir à la biodiversité

Assurer la conservation des insectes colibris, c’est choisir l’action collective et la vigilance. Face à la fragmentation des milieux naturels et à la pression des pesticides, des solutions existent : restaurer les corridors écologiques, limiter l’usage de substances toxiques en agriculture, planter des fleurs sauvages adaptées au nectar recherché par les colibris. Ces initiatives permettent de rétablir la chaîne de pollinisation dont dépendent tant d’espèces menacées, recensées sur la liste rouge UICN.

La création d’espaces protégés devient incontournable. Ces refuges, définis lors du congrès mondial de la nature, assurent la continuité des populations de colibris, du Canada à l’Amérique centrale. Les zones tampons autour des terres agricoles réduisent la contamination et préservent la biodiversité. L’engagement des communautés rurales, inspirées par des initiatives telles que le mouvement colibris de Pierre Rabhi, rend la protection de ces pollinisateurs concrète et durable.

L’intégration de la commission sauvegarde des espèces dans les politiques publiques apporte une vigilance accrue. Les campagnes d’éducation sensibilisent aux enjeux liés à la santé des pollinisateurs et aux conséquences du déclin des insectes sur chaque écosystème. Chercheurs, agriculteurs, citoyens, institutions : chacun agit à sa mesure pour maintenir le fragile équilibre entre les besoins humains et la vie sauvage.

Pour renforcer cet engagement, quelques pistes concrètes méritent d’être explorées :

- Favorisez les réformes agricoles qui réduisent la pollution.

- Soutenez la création d’aires protégées et poursuivez l’inventaire des espèces.

- Développez les partenariats avec des réseaux comme l’UICN pour une protection à l’échelle des frontières.

Préserver les insectes colibris, c’est choisir de ne pas laisser le monde devenir plus terne et silencieux. Leur survie, c’est aussi la nôtre, celle d’une planète où chaque battement d’aile compte.